只有内生性增长的企业,才能把利润真正装进口袋。

2025年,中国社会消费品零售总额同比增长4.5%,增速显著放缓。这一数字背后,是消费结构的深刻变迁——“M型社会”日益清晰,消费者行为日趋理性,对价格、体验与响应速度提出三重高要求。与此同时,连锁零售企业正深陷“人效下滑、人力成本攀升、基层员工高流失”的三重困境。

据佩信集团调研,2023—2024年间,连锁零售行业人事费用率已从2019年的9.5%飙升至13.6%,而人均毛利却下降14%,人效更缩水超两成。面对这一结构性挑战,零售企业亟需一场从“养人”到“用人”的战略转型。

真正的破局之道,并非简单压缩人力成本,而是通过多元用工、流程再造与精准关怀的系统性设计,在控制总成本的同时提升组织韧性与客户价值。本文将从趋势洞察、策略框架与衡量体系三个维度,为零售企业提供一条兼顾效率与温度的人力资本重构路径。

过去,灵活用工常被视为应对短期人力缺口的“救火工具”。但在当前零售业态中,业务波峰波谷明显、岗位技能差异巨大,单一雇佣模式已无法匹配动态运营需求。越来越多领先企业转向“核心员工+灵活用工+外包服务”的混合模型——这不仅是成本优化手段,更是组织敏捷性的底层支撑。

关键在于:灵活用工必须建立在岗位价值精细拆解的基础上。标准化、低交互、可模块化的岗位(如普通店员、后勤维护、理货分拣、基础收银)天然适合小时工(或第三方外包);而高互动、强品牌代表性的岗位(如门店经理、商品采购管理)则需保留为正式编制,并辅以系统化培训与激励机制。

然而,许多企业在推行灵活用工时遭遇“水土不服”,根源在于忽视了流程前提。佩信集团明确指出:“没有流程再造的灵活用工,只是临时救火。”企业必须首先实现作业标准化,剔除冗余动作,再借助智能排班系统、DHR平台等数字化工具,实现人力投入的分钟级调度。某连锁超市将生鲜加工与订单分拣模块化后引入众包平台,成功将淡季人力闲置率降低35%。可见,灵活用工的有效落地,本质是一场以流程精益化为前提的运营革命。

在人力成本高企的现实下,不少管理者陷入“关怀即烧钱”的误区。但佩信2025年调研揭示了一线员工的真实诉求:收入可预期、工作被尊重、成长有路径。这三大要素中,仅有“收入”直接关联现金支出,而“尊重”与“成长”更多依赖管理设计与组织文化。

真正的员工帮助计划EAP(Employee Assistance Program),是将有限资源投向“高感知、低成本”的举措。基于此,我们提出四大平衡策略:

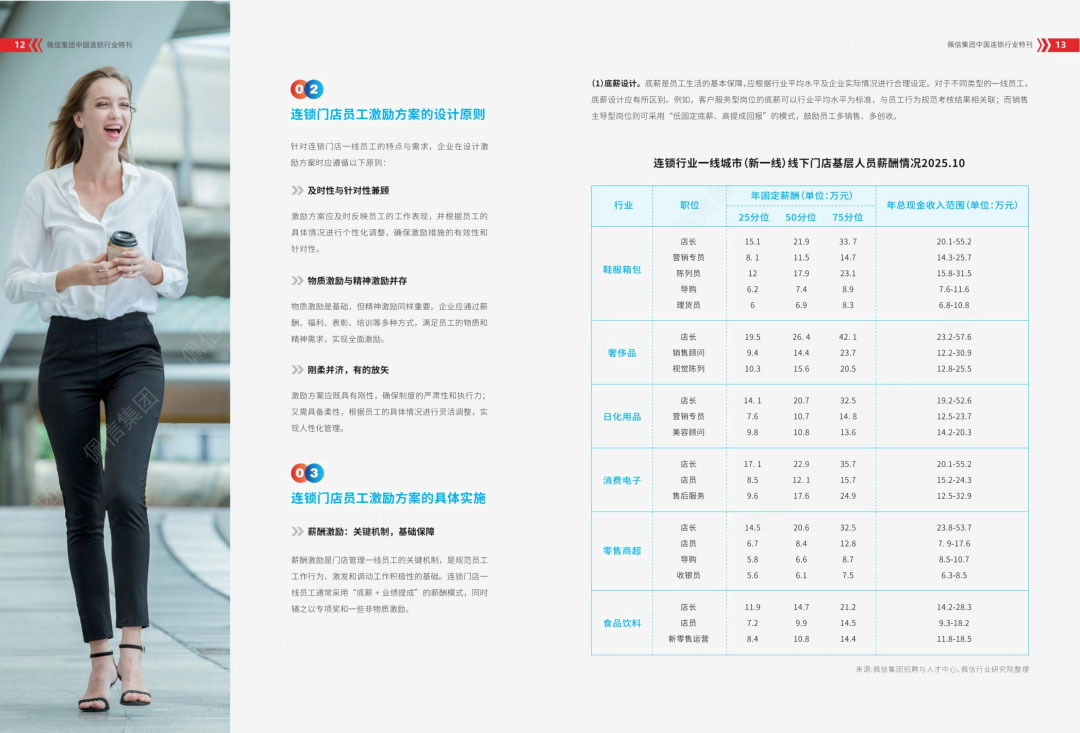

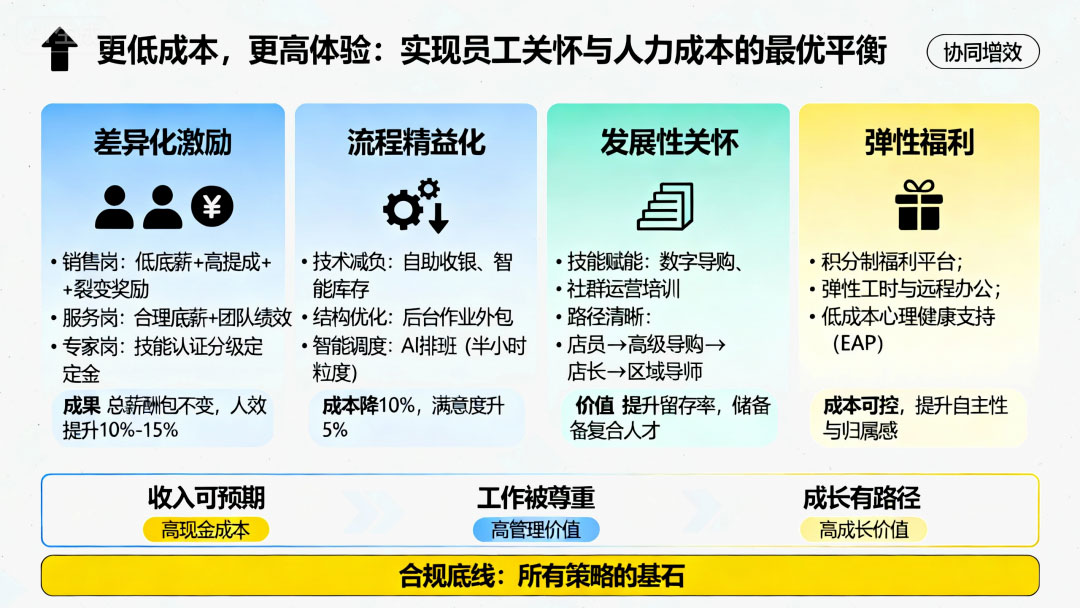

1. 差异化激励:按岗施策,避免“一刀切”

销售型岗位偏好“多劳多得”,可采用“低底薪+高提成+裂变奖励”;服务型岗位更重稳定性,宜保障合理底薪+团队绩效奖;专家型岗位则重视专业认可,可通过技能认证分级定薪。某案例显示,在总薪酬包不变的前提下,差异化激励使人效提升10%–15%。

2. 流程精益化:减冗员不减体验

通过自助收银、智能库存系统减少重复劳动;将后台作业外包,释放正式员工专注客户服务;利用AI排班按半小时粒度匹配客流与人力。某连锁超市实践表明,“全职员工负责客户互动+小时工处理后台作业”模式下,人力成本降10%,顾客满意度反升5%。

3. 发展性关怀:以培训替代高薪留人

Z世代员工更看重“成长感”。与其被动加薪挽留,不如主动赋能:建立“数字导购”“社群运营”等新技能培训体系,设计清晰的职业晋升路径(如店员→高级导购→店长→区域导师),并推行“师徒制”让资深员工通过带教获得额外收益。此举既提升留存率,又为企业储备复合型人才。

4. 弹性福利:让员工“自选关怀”

统一福利易造成资源错配。可试点积分制福利平台(员工用服务积分兑换体检、课程、假期)、弹性工时(允许调休或远程处理行政事务)、以及低成本高感知的心理健康支持(如EAP热线)。这些举措成本可控,却能显著提升员工自主性与归属感。

尤为重要的是,所有策略必须建立在合规底线之上。部分企业为控本采取“劳务协议替代劳动合同”“社保按最低基数缴纳”等做法,看似节省,实则埋下劳动仲裁、融资障碍与信任崩塌等隐性风险。建议通过人力资源外包(HRO)或平台众包,在合法框架内转移非核心岗位的雇主责任。

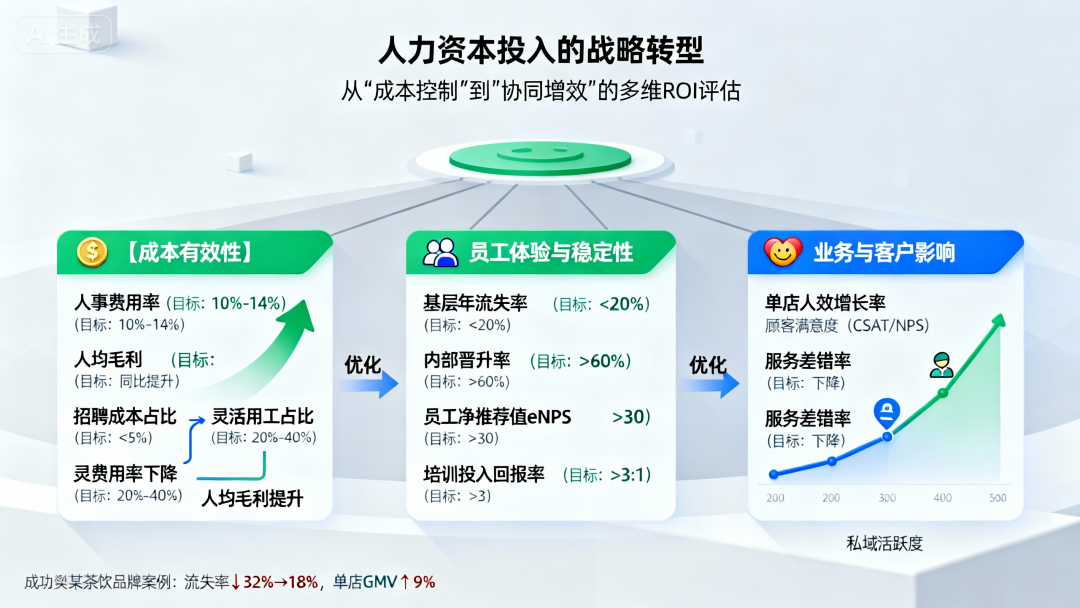

真正的平衡不是在“多花钱关怀”和“少花钱控本”之间折中,而是通过战略性投入实现协同增效:更低的总人力成本、更高的员工生产力、更强的客户满意度。因此,衡量标准必须从单一成本指标转向多维ROI评估。

我们建议构建三大维度的关键指标体系:

成本有效性:关注人事费用率(合理区间10%–14%)、人均毛利(同比提升为佳)、招聘成本占比(<5%为优)及灵活用工占比(20%–40%较合理)。若人事费用率下降但人均毛利同步提升,说明优化有效;若两者同降,则属“伪节约”。

员工体验与稳定性:监测基层员工年流失率(<20%为优)、内部晋升率(>60%为佳)、员工净推荐值(eNPS >30为优秀)及培训投入回报率(>3:1为优)。这些指标共同反映关怀是否真正触达员工核心需求。

业务与客户影响:追踪单店人效增长率、顾客满意度(CSAT/NPS)、服务差错率及私域活跃度(如导购发起的社群活动频次)。某茶饮品牌推行“师徒激励+弹性排班”后,店员流失率从32%降至18%,单店GMV提升9%,印证了关怀与业绩的正相关性。

企业可进一步引入平衡计分卡,从财务、客户、内部流程、学习与成长四个视角联动审视,避免陷入“只看成本”或“只讲情怀”的片面决策。

关怀是成本,更是投资

在存量竞争时代,一线员工是离客户最近的品牌代言人。真正可持续的成本控制,不是压缩对人的投入,而是通过精准关怀、流程优化与技术赋能,让每一分人力支出都转化为更高的客户价值与组织韧性。

未来的零售竞争,不仅是商品与流量的竞争,更是人才生态与组织能力的竞争。企业需摒弃“人力是成本中心”的旧思维,转向“合规为基、灵活为翼、关怀为魂”的新型用工体系。唯有让员工被看见、被尊重、被赋能,企业才能在不确定的时代,锻造出最确定的竞争力——因为,只有内生性增长的企业,才能把利润真正装进口袋。

以下为报告正文节选: