一场静默的修正运动正在全球职场发生:曾被AI取代的员工,正被企业重新请回办公室。这并非个例,而是一个揭示AI战略集体误判的转折点。

在过去几年,“AI将取代人类工作”的预言席卷全球商业界。从科技巨头到传统企业,无不将人工智能视为降低成本、提升效率的终极解决方案。裁员、重组、数字化转型成为董事会里的热门议题。然而,一场静默的修正运动正在发生:被匆忙裁掉的员工,正被他们的前雇主重新请回办公室。这并非个别企业的特例,而是正在形成一股值得警惕的全球性趋势。我们看到,这场“回聘潮”暴露了企业在AI战略上的集体误判——高估了AI的替代能力,低估了人机整合的复杂成本。

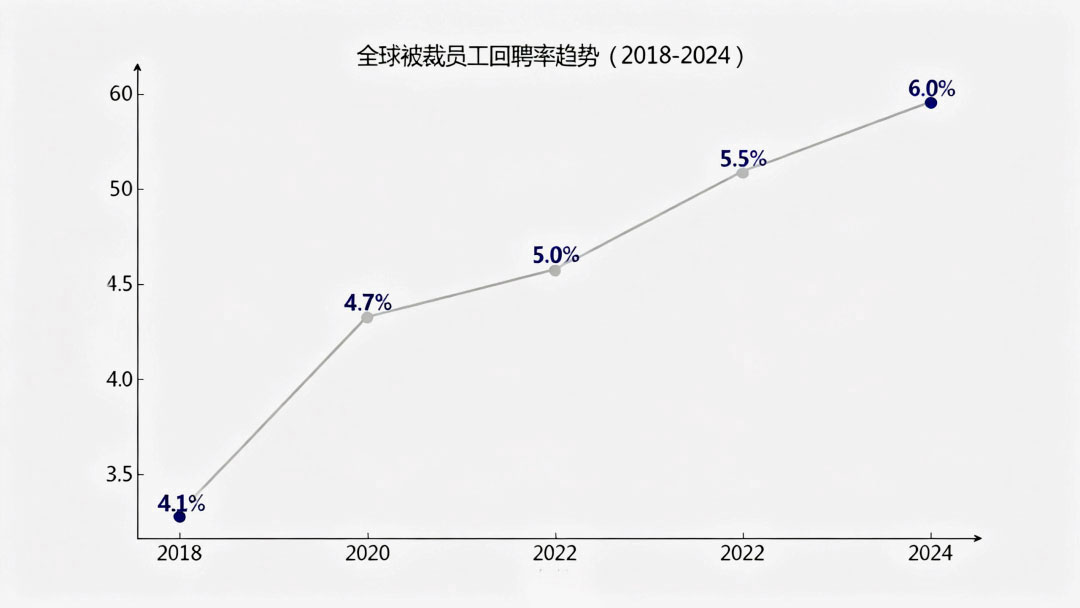

人力数据平台Visier的报告揭示了一个关键转折:在其追踪的142家企业中,5.3%的被裁员工被原公司重新聘用,且这一比例近两年显著加速。这指向一个核心事实:许多企业过早地用AI这把“锤子”敲掉了本应保留的“螺丝”。

这股“回聘潮”在科技、金融和客服领域尤为明显。例如,某知名科技公司在高调裁撤大量内容审核与测试岗位后,因AI的“幻觉”和高错误率,导致产品体验下降,不得不启动“老兵召回”计划。这不仅是为了弥补AI的不足,更是为了找回那些深谙企业业务流程与文化的“活知识”。

这并非孤例。斯坦福大学与BetterUp的联合研究进一步佐证了AI应用的现实困境:约40%的员工认为AI生成的内容形同“工作垃圾”,其中至少15%被判定为“低效率、无意义、无法被使用”。美媒CNBC测算,处理这些低质内容,平均每次耗费员工近两小时,导致万人规模企业每年损失超过900万美元。这不仅是效率的浪费,更是对企业“AI优先”战略的讽刺。

1. 混淆“任务自动化”与“职位替代”

许多企业领导者错误地将AI能够完成某些任务,等同于AI能够接管整个职位。现实是,AI擅长的是标准化、重复性的“任务”,而一个完整的“职位”往往包含需要判断、协调和经验积累的复杂工作。

例如,一家全球电商巨头在裁撤大量客服岗位后才发现,AI能够处理标准咨询,却无法应对情绪化的客户投诉或涉及多系统的复杂查询。最终,企业不得不召回熟悉业务流程的资深员工,组建“人机协作小组”,由AI处理常规问题,人类处理异常和升级情况。

2. 低估AI系统的真实总成本

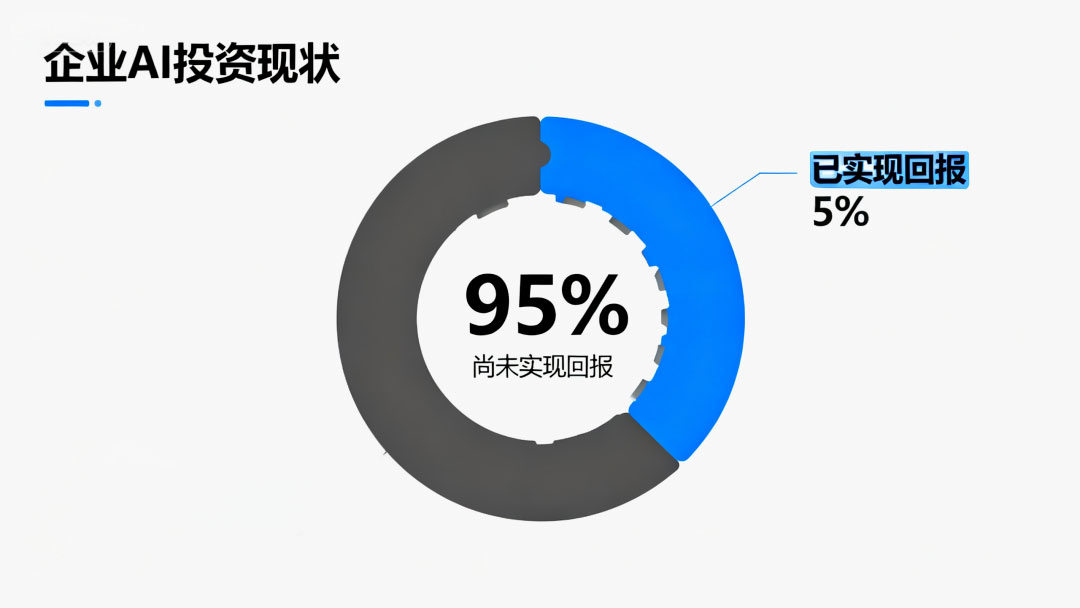

麻省理工学院媒体实验室的研究指出,全球约95%的企业尚未从AI投资中获得任何可量化的财务回报。这背后是巨大的隐性成本:系统集成费用、数据清洗与标注成本、持续训练与优化投入、以及最重要的——管理协调成本。

更现实的是,根据劳动力规划平台Orgvue的数据,企业每节省1美元的工资成本,实际平均要花费1.27美元来支付遣散费、失业保险、重新招聘和培训等后续开支。这使得“裁员-上AI-再招聘”形成了一个高成本的试错循环。

3. 忽视人机协作的新能力要求

AI不是即插即用的工具,而是需要引导、审核与优化的“数字员工”。微软与纽约大学合作的“前沿公司”实验发现,最成功的团队并非简单地用AI完成任务,而是将AI视为“联合创始人”,人类角色从“执行者”转变为“启发者”和“筛选者”。

实验中的学生坦言:“Copilot需要提出挑战,而不仅仅是迎合。你必须成为专家,必须是那个做出最终决定的人。”这种转变要求员工具备精准提问、内容审核和跨领域整合的新能力,而许多企业恰恰在这一点上准备不足。

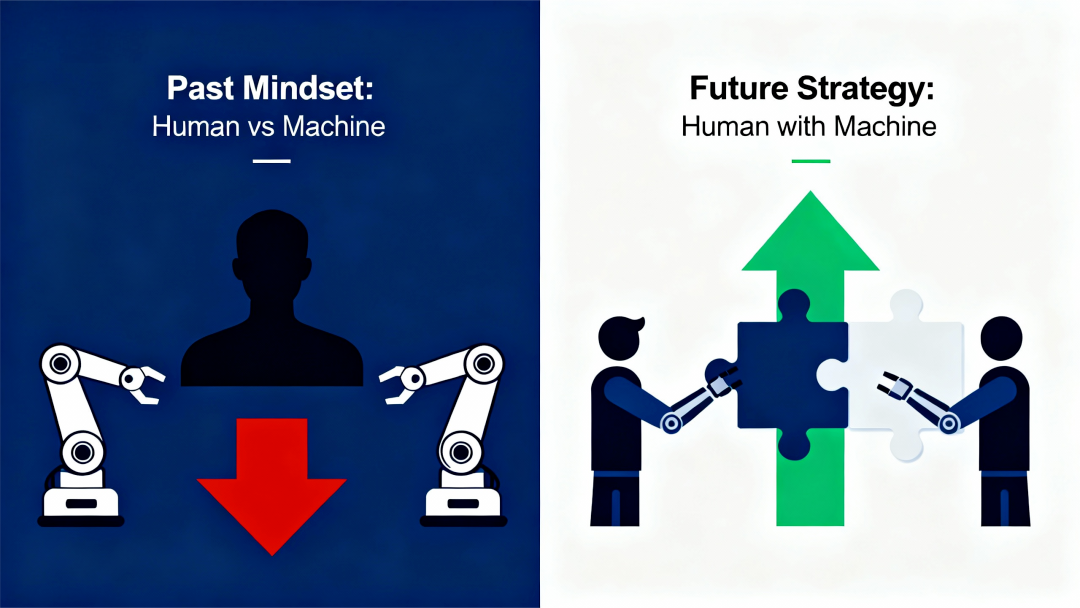

明智的企业已经开始调整策略,不再问“AI能取代哪些员工”,而是问“如何通过人机协作创造新价值”。我们认为,构建面向未来的组织需要四个关键转变:

首先,重构岗位设计,从“人机替代”到“人机分工”。

企业应绘制详细的“任务-AI能力”映射图,明确哪些任务适合AI接管,哪些必须由人类主导。例如,在市场分析师职位中,AI可负责数据搜集和报告初稿,而人类则专注于策略制定和跨界整合。这种精细化分工使某咨询公司将报告产出效率提升40%,同时将分析师从繁琐工作中解放,专注于深度洞察。

其次,投资于人机协作能力,而不仅是AI技术本身。

未来的核心竞争力不在于拥有最先进的AI系统,而在于员工具备与AI高效协作的能力。这包括精准提问的技巧、批判性审核的视角、以及将AI输出转化为商业价值的判断力。领先的金融机构已开始为员工提供“AI协作者认证”,重点培训指令设计、结果验证和系统优化能力。

第三,建立AI投资的长期价值评估体系。

企业应摒弃以“裁员数量”衡量AI成功的短视指标,转向关注“流程效率提升率”、“错误率下降幅度”和“员工创新能力释放度”等综合指标。一家零售巨头在引入AI客服系统后,不再考核“替代了多少客服岗位”,而是关注“人机协作后客诉解决率和客户满意度的综合提升”,这导向了更健康的转型路径。

最后,构建“人类指挥-AI代理”的敏捷网络。

未来的组织将不再是传统的金字塔结构,而是由“人类指挥官”和“AI代理群”组成的敏捷网络。创业者可能借助市场分析Agent、产品设计Agent、客户关系Agent等数字员工作,打造真正的“一人公司”;大企业则可通过内部AI代理实现资源的动态配置。这种转变不仅提升组织灵活性,更大幅降低了创新门槛。

结语

当前的“回聘潮”不是AI的失败,而是企业学习曲线中的必要阶段。它标志着我们从对技术的盲目崇拜,回归到对商业本质的理性思考。

AI与人类的工作关系,正在从一场你死我活的“替代战争”,转向一首需要精心编排的“协奏曲”。在这场变革中,人类的价值不是被取代,而是在与智能工具的共舞中,被提升到新的高度。工具越强大,人的智慧——批判性思考、创造性整合和伦理判断——才越显得珍贵。