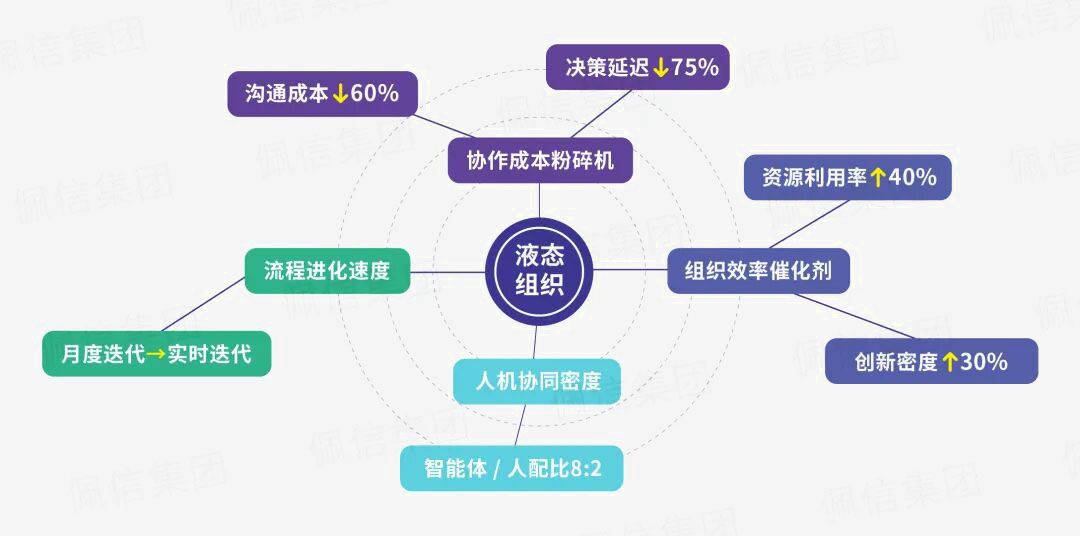

AI 正驱动组织形态从刚性、层级化、边界固化的传统模式,向动态响应、穿透协同、边界液态的新型组织——“液态组织”演进。其核心在于 AI 充当了“协作成本粉碎机”和“组织效率催化剂”的角色。

AI 技术的普及正在瓦解传统组织的固化形态,催生具备“弹性适配、动态协同”特征的新型组织。这种进化体现在组织规模的两极化(超大型企业与“一人公司”并存)、团队运作模式的网状化(项目制临时组队),以及组织边界的液态化(灵活渗透、自主进化)。

(1)规模两极化:超大型协同与个体创业的共生

AI 通过模块化能力平台与智能体协同,深刻重塑了组织的规模边界——既支撑百万级超大型企业的高效协作,也赋能个体以“一人公司”形态实现高效创业,形成“大而全”与“小而精”共生的格局。

超大型企业的“超级协同”:AI 模块化技术平台(底层模型 + 模块化能力 + 硅基人)支持“按需调用能力模块”,使超大型组织在保持灵活性的同时,突破传统管理幅度的限制。

“一人公司”的崛起:《2024 AI 与组织变革白皮书-罗汉堂》调研显示,生成式 AI 可将个体技能形成时间压缩 60%-70%(例如,客服从 10 个月熟练缩短至 3 个月),使个体能借助 AI 工具完成传统团队的工作。当然,“一人公司”模式也面临着资源整合、风险承担和持续创新能力的挑战,其成功往往依赖于强大的外部生态支持和AI工具的深度整合。

(2)网状项目团队:任务市场与 “好莱坞模式” 的兴起

传统的科层制“固定部门 + 岗位分工”模式,正被“任务市场 + AI 匹配”驱动的网状团队所取代。这种模式围绕特定任务临时组建团队,任务完成后即解散,类似于电影拍摄的“好莱坞模式”——围绕剧本集结导演、演员、制片等角色,项目结束团队自然解散。

AI 驱动的任务市场:是网状团队的核心基础设施。例如,某互联网企业通过线上任务管理平台,将“工作”拆解为“任务”,“职位”拆解为“角色”,实现全公司任务与人才的多对多匹配:AI 基于人才标签精准推荐,员工可自由组队,任务进展可视化且评价动态更新。在此模式下,团队突破部门边界,根据任务需求灵活组合(如某员工在产品开发项目中是算法工程师,在用户体验项目中可担任领队)。

“好莱坞模式”的核心:在于“任务即组织”。麦肯锡调研显示,AI 时代 60% 的创新任务将通过临时团队完成:团队生命周期与任务周期高度匹配,成员来自不同部门甚至外部生态,通过 AI 工具实现知识共享与进度同步。

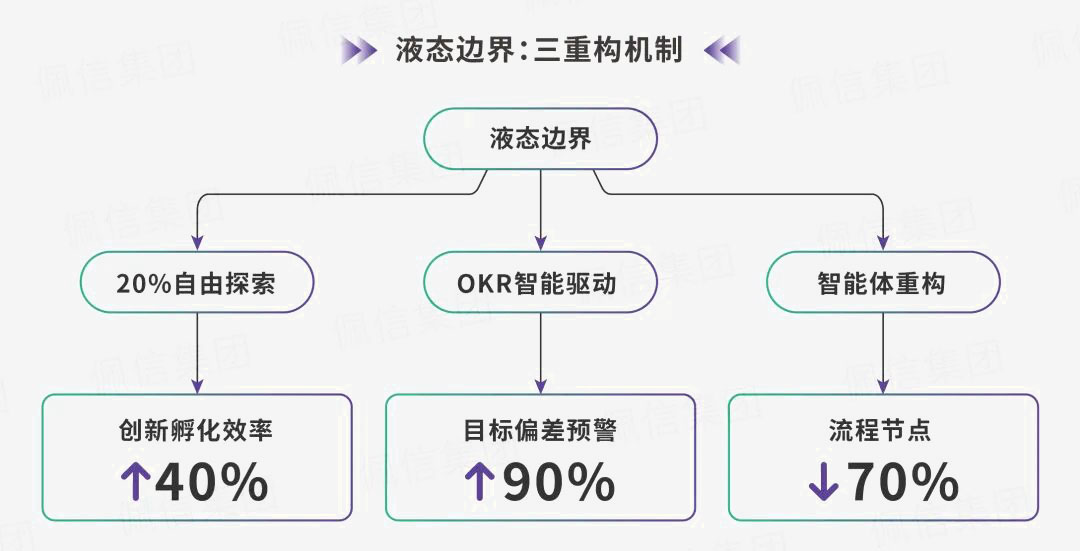

(3)液态边界:自由探索、OKR 驱动与智能体重构

组织边界不再是固化的“围墙”,而是呈现“液态”特征——可渗透、可流动、可重组。其核心支撑机制包括“20% 自由探索时间”、OKR 驱动的目标管理,以及智能体(Agent)对流程的根本性重构。

来源:佩信集团《智变基因:AI驱动的组织范式跃迁》

“20% 自由时间”激活创新:谷歌“20% 时间制”所倡导的创新精神,在 AI 时代被重新诠释和激活:员工可自主支配部分工作时间研究感兴趣的项目,通过 AI 工具快速验证想法,优质项目将获得公司资源支持。

OKR 驱动目标与资源动态适配:与传统 KPI 的“过程管控”不同,OKR(目标与关键成果)结合 AI 工具实现“目标透明化 + 进度可视化”:AI 实时追踪关键成果,自动预警偏差,并推荐资源调配方案。零一万物联合创始人马杰指出,AI 时代的 OKR 可直接写入智能体目标(如“客服智能体本季度投诉率 < 2%”),使目标管理从“人对人”转变为“人对智能体”,资源随目标动态流动。

智能体重构流程:智能体(Agent)的“端到端协同”打破了传统流程的“部门割裂”。某电视互联网平台引入 AI 智能体后,海报制作流程从“运营 – 设计 – 审核”的链式协作,转变为智能体自动完成“图像分析 – 合成 – 个性化推荐”全流程,人类仅需输入知识。这种重构使组织边界从“部门墙”转变为“知识流”——智能体可随时细分或聚合,跨部门调用数据与能力,实现“需要时即连接,完成后即离散”的液态特征。在此模式下,设计师的角色从“执行绘制”转变为“创意构思与风格指导”,价值更多体现在提出初始创意和最终审核上。

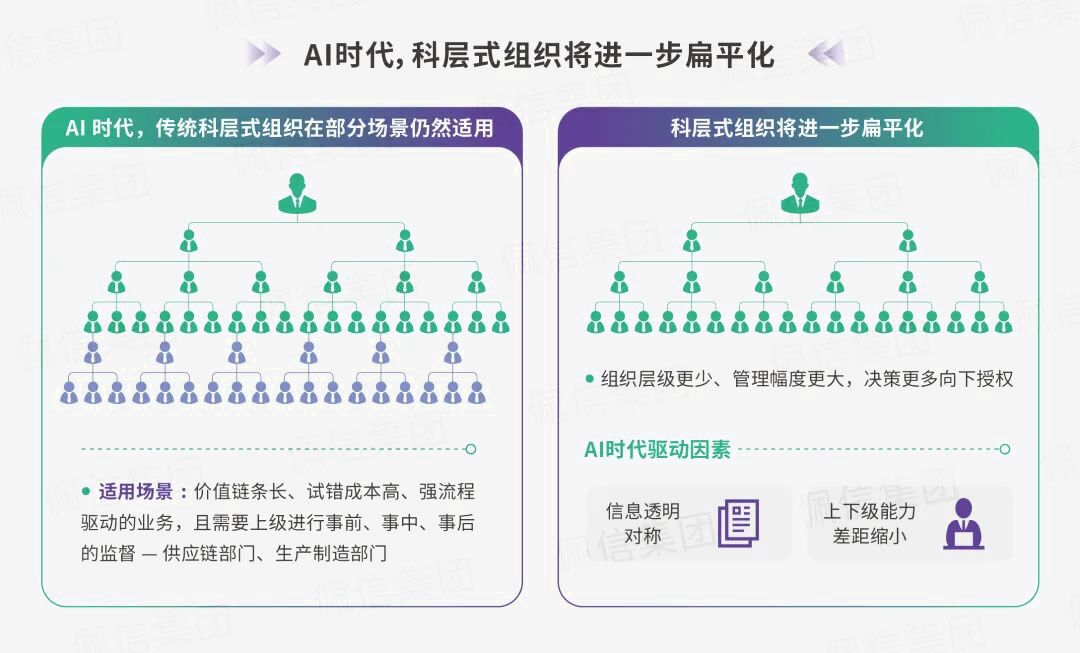

传统的“金字塔结构”正被 AI 驱动的“扁平化 + 穿透化”模式替代:纵向压缩中层管理,横向打破部门壁垒,流程层面从“链式分工”转向“任务协同”,最终形成“上下贯通、左右协同”的新型组织架构。

(1)纵向压缩效应:中层管理的 “大压缩” 与角色重构

AI 通过数据实时共享与智能决策支持,显著压缩组织层级,尤其是对中层管理的职能进行重新定义——从“决策中枢”转变为“系统训练师”。

·职能重构的动因:传统中层的核心价值在于“上传下达”和“局部决策”。然而,AI 能实时整合全量数据并生成决策建议,使中层的“信息中介”角色式微。

·“大压缩效应”的实证:AI 对技能的“压缩”导致组织中层的“能力断层”:优秀员工与普通员工的技能差距从传统的 40% 缩小至 15%,中层的“经验优势”被削弱。

·中层的新角色:未来中层管理者的核心职责不再是管控流程,而是“训练智能体达成目标”:设定智能体的角色结构、配置协同路径、设计权限边界。

(2)横向穿透机制:破除部门壁垒与流程节点重构

AI 通过构建“协同语言”和部署“智能体(Agent)”打破部门壁垒,实现横向穿透——部门间的“沟通成本”转化为 AI 的“数据接口”,“协作节点”被智能体(Agent)自动化,显著提升跨部门协作效率(提升 50% 以上)。

·AI 作为 “协同语言”:消除部门间的“语义壁垒”。传统跨部门协作的核心障碍在于“语言不通”(如市场部关注“曝光量”,销售部关注“转化率”)。AI 通过“语义翻译”实现数据与知识的互通。

例如,某电商企业的“客户投诉协同系统”中,AI 自动将客服部门的“用户反馈”转化为产品部门的“功能优化需求”,并同步至供应链部门的“库存调整建议”,使跨部门响应时间从 3 天缩短至 8 小时。

·智能体(Agent)重构协作节点:波士顿咨询的实践显示,智能体(Agent)(结合 RPA 与 AI)可自动完成“跨部门审批”、“数据核对”等重复性节点。

例如,某零售企业在“促销活动协同”中,智能体(Agent)自动同步市场部的活动方案、财务部的预算、门店的库存数据,生成可行性报告,使协作节点从 12 个减少至 5 个。这种重构不仅降低了人为错误率,更促使部门从“被动配合”转向“主动响应”——当某一部门数据更新时,智能体(Agent)自动触发关联部门的流程调整。

(3)流程解耦与重组:从链式分工到任务协同

传统的“链式分工”(A 部门完成→B 部门接手)被 AI 驱动的“任务协同”(多角色并行处理)所取代。流程重构呈现“叠加、局部改造、创构”三种模式,推动组织从“效率提升”向“价值创造”跃迁。

·从“链式” 到 “协同” 的本质:传统流程(如“合同审批”)需经过“业务提交→法务审核→财务审批→归档”的线性链条,任一环节延迟均导致全流程停滞。引入 AI 后,流程被解耦为“合同生成”、“风险评估”、“成本核算”等独立任务,由“业务智能体 + 法务智能体 + 财务智能体”并行处理,总耗时从 5 天缩短至 1.5 天。

三种重构模式对应不同的价值释放层级

·叠加模式:在现有流程中嵌入 AI 模块,提升局部效率。如保险公司在核保流程中叠加“AI 风险评估”,使核保时间从 3 小时缩短至 40 分钟。该模式成本低、见效快,但未触及流程本质,优势易被模仿。

·局部改造模式:运用 AI 理念重构特定流程逻辑。苹果以生成式 AI 重构 Siri,使其从“指令响应”转变为“意图理解”,用户交互效率提升 30%。该模式需调整流程逻辑,范围有限,适合单点突破。

·生态创构模式:系统性构建跨领域智能生态。如端到端智能座舱,整合“导航、娱乐、车况监测”等场景,创造全新出行体验,其价值堪比“蒸汽机催生工厂制”的颠覆性突破。该模式需重构组织能力,但能形成长期竞争优势。

总结:液态组织与穿透型协作的底层逻辑

未来的组织竞争力将不再取决于规模或层级,而取决于人机协同密度与流程进化速度。AI 驱动的组织形态进化,本质是组织范式从“人力约束型”向“智能协同型”的跃迁:

特征进化层面:规模两极化、网状团队、液态边界共同指向“组织随任务而变”的动态适应性,AI 成为“协作成本的粉碎机”。

科层制重构层面:纵向压缩、横向穿透、流程重组协同作用,实现“从管控到赋能”的管理哲学转变,AI 成为“组织效率的催化剂”。

这种深层次变革要求组织从“设计结构”转向“设计规则”——通过智能体定义协作边界,利用 OKR 锚定目标,借助任务市场激活人才,最终构建“形散神聚”的新型液态组织。