在技术迭代加速、地缘格局重构、人才结构变迁的今天,Gartner发布的《2026年十大战略技术趋势》不再只是一份技术预测,而是企业面向未来系统性重构的”战略路线图”。

当AI从工具演变为组织内核,当风险管控从后台走向前台,当一体化运营让位于场景化智能——企业的竞争力,正从”技术部署能力”转向”组织与人才的重塑能力”。

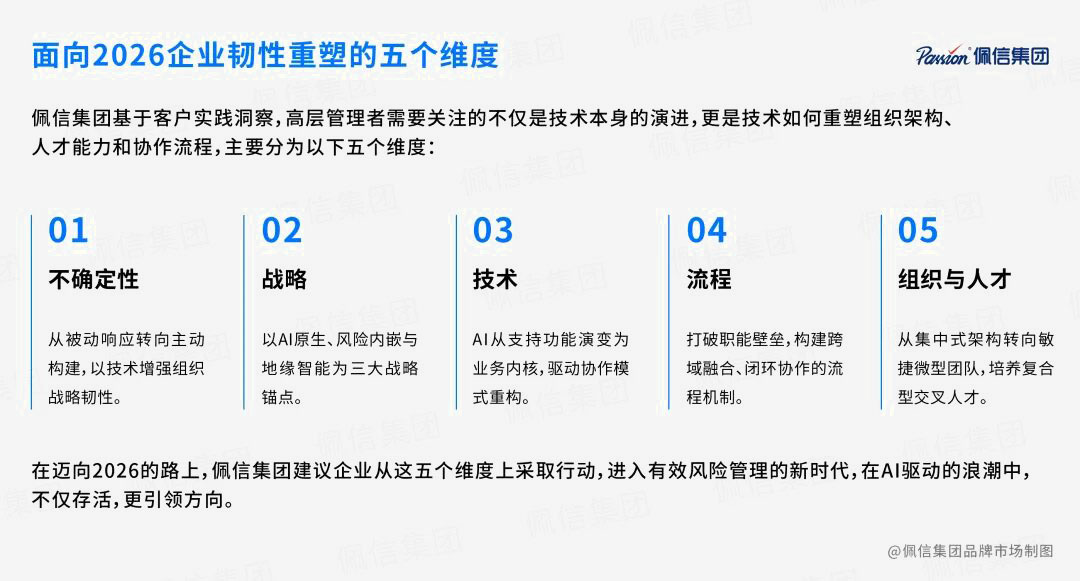

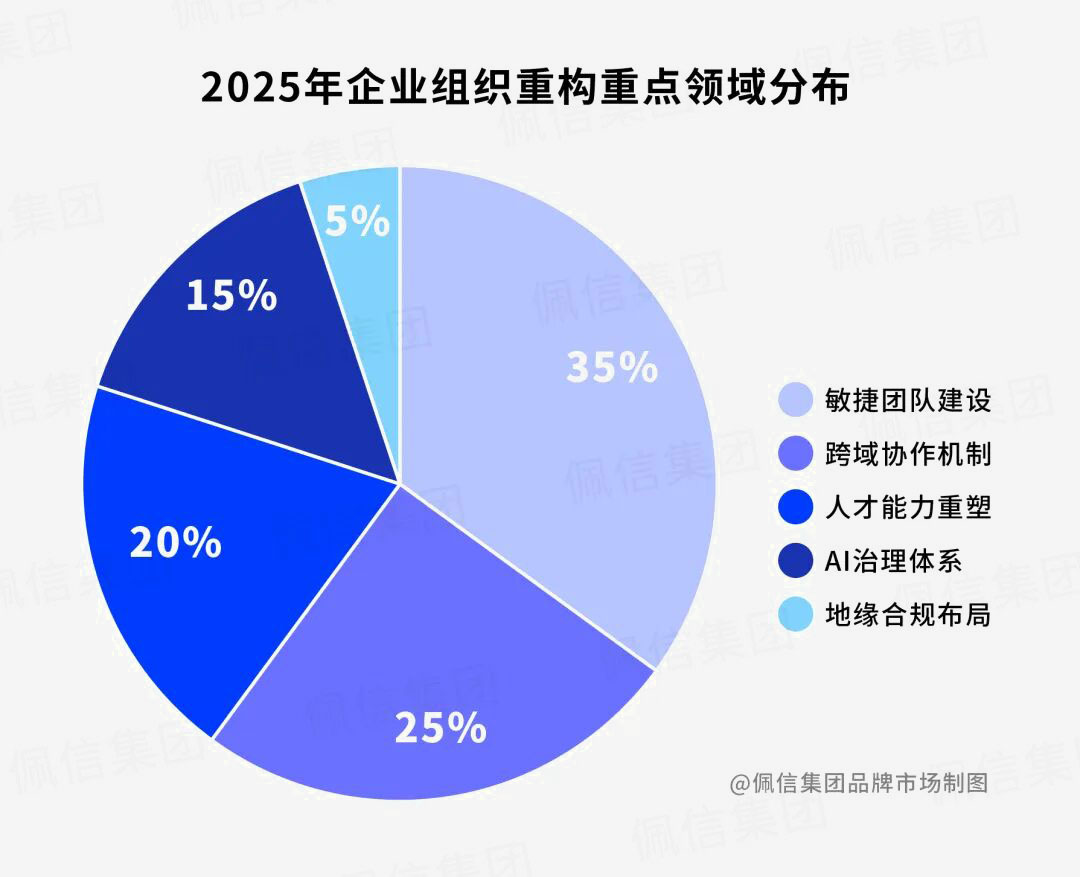

佩信集团在服务超过35个行业200+家全球与中国500强企业的数字化转型过程中发现,到2026年,超过70%的大型企业将重组其技术团队结构,以适配AI原生的工作模式;同时,地缘政治因素将促使60%的跨国企业建立区域化技术治理团队。在这一背景下,高层管理者需要关注的不仅是技术本身的演进,更是技术如何重塑组织架构、人才能力和协作流程。本文从不确定性、战略、技术、流程、组织与人才六大维度,为全球大中型企业提供一份面向2026的行动思考框架。

Gartner发布的《2026年十大战略技术趋势》清晰地揭示了一个根本性转变:技术不再仅仅是效率工具,而是组织能力与战略韧性的核心载体。在AI超级计算、多智能体系统、领域专用模型、AI安全等趋势的推动下,企业面临的已不仅是技术迭代的压力,更是一种结构性重构的必然。

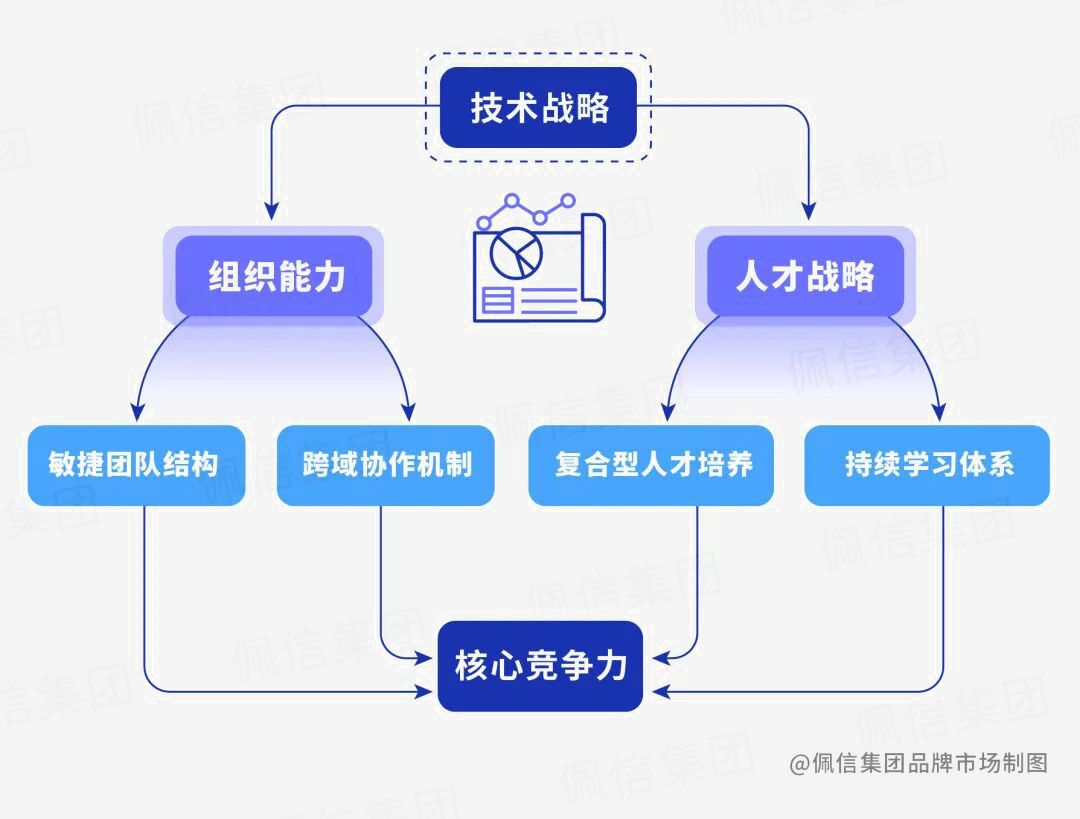

佩信集团在近期完成的《2024中国企业组织韧性调研》中发现,在技术转型中取得成功的企业,有83%在项目启动前就完成了组织架构的调整。这些企业不仅关注技术平台的选型,更重视如何构建适配新型工作模式的团队结构、决策机制和人才流动路径。Gartner指出,技术可采购,但组织能力与人才梯队无法外包。这意味着,企业高层——尤其是HRD与技术负责人——必须共同回答一个核心问题:我们是否具备将技术趋势转化为组织竞争力的系统能力?

佩信观察 →

- · 技术战略的制定必须前置考虑组织与人才的适配性

- · 地缘政治因素成为技术架构选择的关键变量

- · 风险管控需要从”事后补救”转向”事前嵌入”

1. AI原生:从”支持功能”到”业务内核”

AI不再仅仅是IT部门的工具,而是业务架构的核心组成部分。AI原生开发平台的兴起,推动软件开发从”工程师主导”转向”业务专家 + AI + 技术人员”的三元协同模式。佩信集团在帮助某制造业客户构建AI原生组织时发现,这种转变不仅改变了技术构建方式,更重新定义了组织的协作逻辑。

以佩信服务的某全球零售企业为例,其在商品推荐系统中引入AI原生架构后,不仅实现了实时个性化推荐,更通过”业务-AI-技术”三角协作模式,将需求到上线的周期从四周压缩至五天。

佩信建议 →

- · 团队结构从”集中式IT”向”嵌入式微型团队”演变

- · 业务与技术之间的界限被打破,前沿部署工程师成为关键桥梁

- · 组织必须建立”业务—技术—AI”三者之间的持续对话机制

2. 风险内嵌:AI治理从”合规成本”到”竞争壁垒”

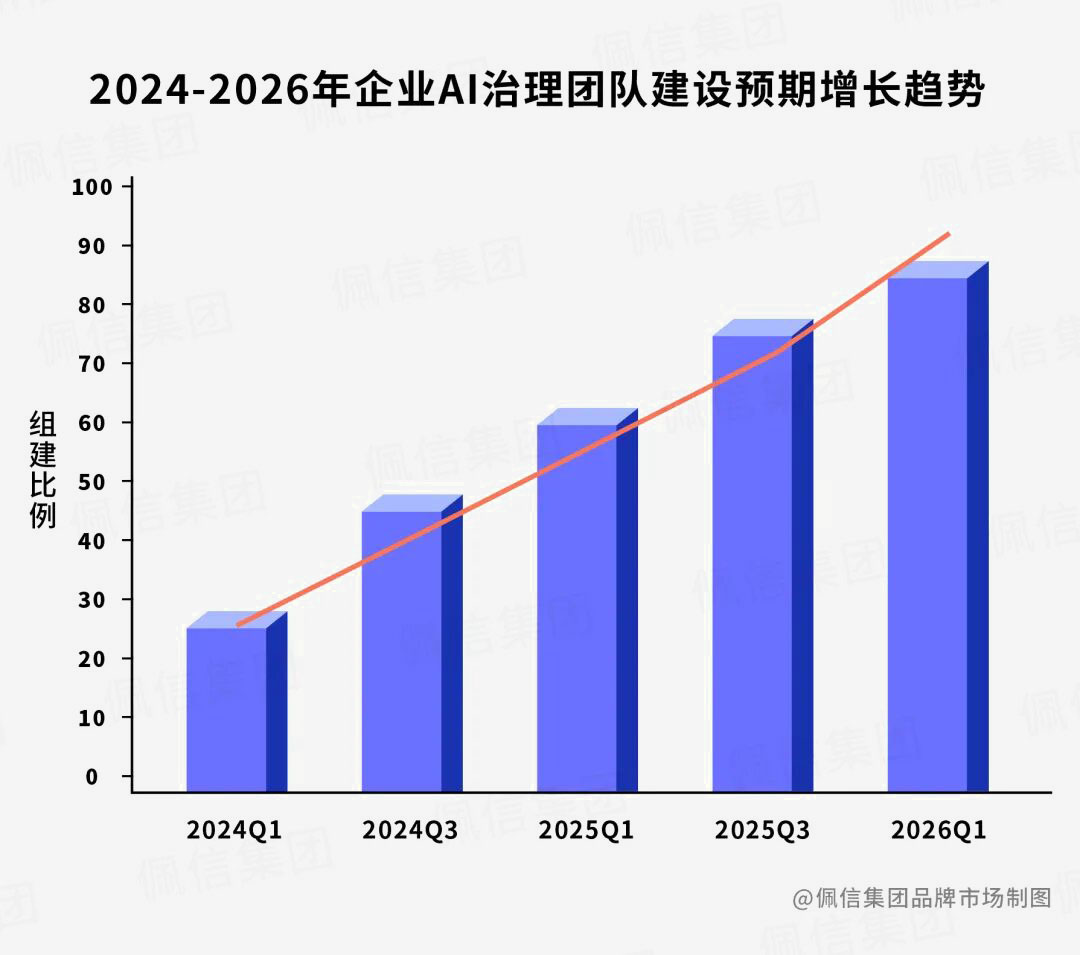

随着AI安全、数字溯源等议题被提升至战略高度,风险管理不再只是法务或合规部门的职责,而是贯穿技术全生命周期的核心能力。Gartner预测到2029年,数字溯源不足的企业可能面临数十亿美元的监管处罚,这一风险正在加速企业AI治理体系的建设。

佩信集团服务的国内头部城市商业银行的案例颇具代表性:机构在2024年初组建了跨部门的AI治理团队,由CIO、首席合规官、数据保护官共同领导,建立了覆盖AI模型开发、测试、部署、监控的全链路治理框架。这一举措因其在客户数据保护方面的卓越表现,获得了监管机构的”绿色通道”待遇,新产品审批时间缩短40%。

佩信洞察 →

- · AI治理团队需跨IT、法务、合规等部门协同设立

- · AI合规官成为企业必备岗位,需兼具法律、技术与业务视角

- · 安全与合规不再是”限制”,而是技术可信赖落地的前提

3. 地缘智能:从”全球统一”到”区域适配”

地缘政治推动企业将工作负载从全球公有云迁回主权云或本地数据中心。这不仅是技术架构的调整,更是组织与人才布局的重新规划。佩信业务团队在服务跨国企业时发现,企业需要在”本地化合规”与”全球协同”之间找到平衡。

佩信集团服务的某跨国制造业企业的实践值得借鉴:该企业在欧洲、东南亚、北美三大区域建立了相对独立的IT运营团队,每个团队配备熟悉当地数据政策的治理专家,同时通过全球技术委员会保持核心架构的一致性。这种”区域自治+全球协同”的模式,使其在满足各地合规要求的同时,维持了75%的技术组件复用率。

佩信建议 →

- · 区域化IT运营团队需具备本地法规理解与全球技术视野

- · 云架构师、数据治理专家需具备”地缘洞察力”

- · 组织需建立跨区域人才共享与知识流转机制

1. 团队模式:敏捷微型组成为新常态

Gartner预测,到2030年,80%的企业将拆解传统大型开发团队,组建嵌入业务前线的微型平台团队。佩信发现,这些团队具备高度自治权,能够快速响应业务需求,减少对总部资源的依赖。

佩信集团服务的某领先保险公司的数字化理赔团队就是典型范例:该团队由3名AI工程师、2名保险理赔专家、1名用户体验设计师组成,直接嵌入理赔业务部门,拥有从需求分析到技术上线的完整决策权。这种模式下,理赔处理效率提升3倍,客户满意度从78%提升至92%。

佩信建议 →

- · 在AI客户服务、智能供应链等高频场景试点”微型团队+前沿部署工程师”模式

- · 赋予团队需求决策与资源调配的自主权

- · 建立团队间的知识共享与复盘机制,避免”孤岛再生”

2. 协作机制:跨域融合成为流程标配

物理AI(如机器人、智能设备)与地缘回迁等趋势,倒逼组织打破部门壁垒。佩信流程优化团队观察到,跨域协作不再是”项目制”的临时行为,而需固化为组织流程的常态机制。

佩信集团服务的某汽车制造商在智能工厂建设中,建立了”产线数字化工作坊”机制,每周召集IT、运营、工程、安全等部门代表,共同解决技术落地中的跨域问题。这一机制使产线设备调试时间减少50%,问题响应时间从数天缩短至数小时。

佩信建议 →

- · 建立”跨域协作清单”,明确参与部门、职责与协作流程

- · 设立跨职能的”技术落地委员会”,统筹资源与优先级

- · 通过流程数字化工具(如低代码平台、协同工作流)支持跨域协作

1. 核心人才:三大交叉角色支撑技术落地

Gartner指出,未来组织的关键人才不再是单一技能专家,而是具备”技术+业务+协作”三维能力的复合型人才。佩信人才发展研究院基于对200家科技企业的调研,识别出以下三类角色将成为组织能力的关键支点:

· 领域AI专家:融合数据科学、业务洞察与合规知识,推动DSLM在具体场景中落地。佩信集团服务的某医疗科技公司的领域AI专家团队,在开发智能诊断系统时,不仅优化了算法精度,更确保了系统符合HIPAA等医疗法规要求。

· 融合型工程师:跨越硬件、软件与安全边界,解决物理AI与机密计算的协同问题。在佩信智能工厂项目中,融合型工程师能够同时处理设备连接、数据安全和实时控制等多维需求。

· 智能体协调员:设计并优化人机协作流程,提升多智能体系统的整体效能。佩信集团服务的某金融机构的智能体协调员通过优化AI与人工客服的协作流程,将简单查询的AI处理比例提升至85%,同时保证复杂问题无缝转接人工。

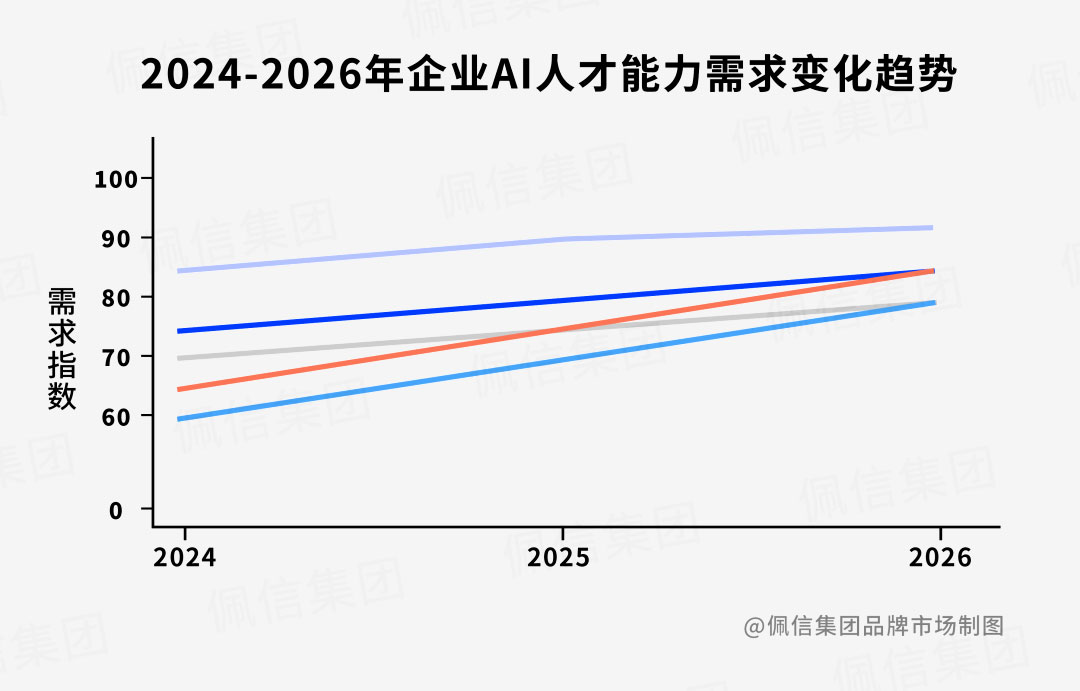

2. 人才管理:从”培训”到”持续迭代”

技术的快速迭代要求人才能力同步更新。佩信学习发展团队强调,企业需构建”学习—实践—反馈—晋升”的闭环体系,将员工能力成长与技术演进深度绑定。例如员工通过完成实际业务项目获得认证,学习成果直接与绩效评价和晋升机会挂钩。

佩信建议 →

- · 绘制”AI人才能力地图”,识别现有员工的能力缺口

- · 建立”技术—岗位—能力”映射模型,将AI技能纳入晋升考核

- · 设计模块化、场景化的培训内容,如AI超级计算硬件知识、智能体交互逻辑等

- · 通过转岗培训、AI项目激励等方式,缓解”技术替代焦虑”

技术终将普及,算法终将趋同,但组织与人才作为企业最根本的资产,却难以被复制。在Gartner所描绘的2026图景中,佩信集团看到的不只是一场技术革命,更是一场关于”人的可能性”的重新定义。

基于佩信多年来的组织与人才服务经验,未来的企业不再区分”技术公司”与”非技术公司”,只区分”能持续学习的组织”与”停滞不前的组织”。正如Gartner报告所强调的,技术可采购、可部署,但支撑技术落地的组织体系与人才梯队无法外包。这意味着,投资于组织能力的构建,就是投资于企业未来的核心竞争力。

在迈向2026的路上,佩信集团建议企业把握三个核心原则:一是将人才战略置于技术战略之前,二是将组织韧性置于效率优化之上,三是将伦理责任置于商业利益之先。唯有将人才置于战略中心,将组织打造成一个可进化、可适配、可信任的有机体,我们才能在AI驱动的浪潮中,不仅存活,更引领方向。