当算法开始瓜分年终奖、智能体成为新同事、组织边界如液体般流动——我们正站在一场百年未有的管理革命关口。

在ChatGPT掀起全球AI革命浪潮的今天,企业组织形态正在经历从“数字化”到“智能化”的基因突变。AI驱动型组织(AI-Native Organization)作为新一代组织范式,与传统企业乃至互联网公司形成根本性差异。

佩信集团最新研究报告《智变基因:AI驱动的组织范式跃迁》正式发布。报告融合全球前沿研究与标杆实践,试图为变革决策者提供「认知破壁→结构设计→机制落地」的三阶行动罗盘,推动组织完成从「机械体」向「液态智能体共生系统」的基因跃迁。以下为您精炼解读报告核心洞察。

技术定位

从“效率工具”到决策中枢”

我们正在经历的不仅是一场技术革命,更是一次组织范式的基因重组。

传统企业用ERP/OA实现流程数字化,互联网大厂通过大数据平台优化运营,但本质上仍将技术视为效率工具。而AI驱动型组织的核心在于:AI成为生产决策主体。就像一些金融机构利用AI进行风险评估与投资决策,AI模型能够快速分析海量的金融数据,精准预测市场趋势,其决策的速度和准确性远超人类团队,极大地改变了金融业务的运作模式。像高盛集团采用AI算法进行高频交易,通过实时分析市场数据,抓住稍纵即逝的交易机会,实现了高额的投资回报。

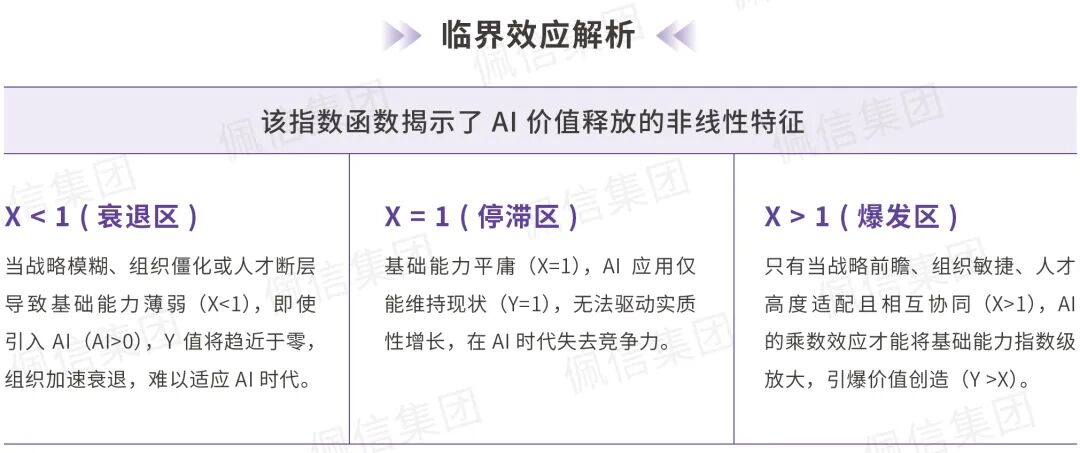

报告提出企业基础能力模型公式:Y = XAI

当X代表的企业基础能力(战略×组织×人才)系数X>1时,AI才能引爆指数级增长;若X≤1,即使引入AI也会加速衰退。这意味着AI时代的竞争,首先是管理基础的竞争。

传统企业依赖资源投入的线性增长模式,其增长遵循边际效益递减规律。而AI驱动的增长范式通过构建”算法-数据-场景”的动态反馈闭环,实现了指数级增长。正如淘宝推荐系统实时捕捉用户行为,驱动算法分钟级迭代,形成闭环生态;据亚马逊2024Q2财报,亚马逊供应链算法优化物流路径,需求预测准确率每提升1%可节省数十亿美元成本。

智能体驱动型组织

从理念到现实

AI驱动型组织不是简单地在现有架构上“加载”AI模块,而是重构为人机共生的有机体。面对智能体技术的冲击,由于资源禀赋和发展条件的差异,不同企业在策略上自然有所不同。然而,从长远来看,智能体全面融入企业运营已成大势所趋。未来企业必将演变为智能体驱动型组织(ACO)。

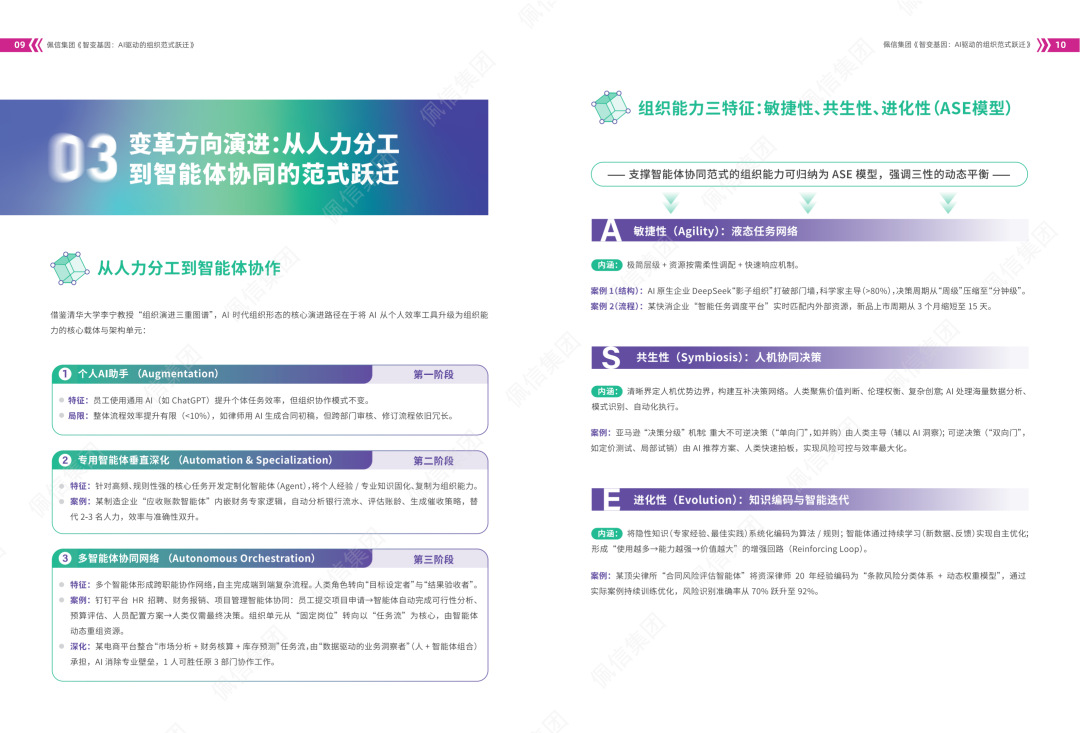

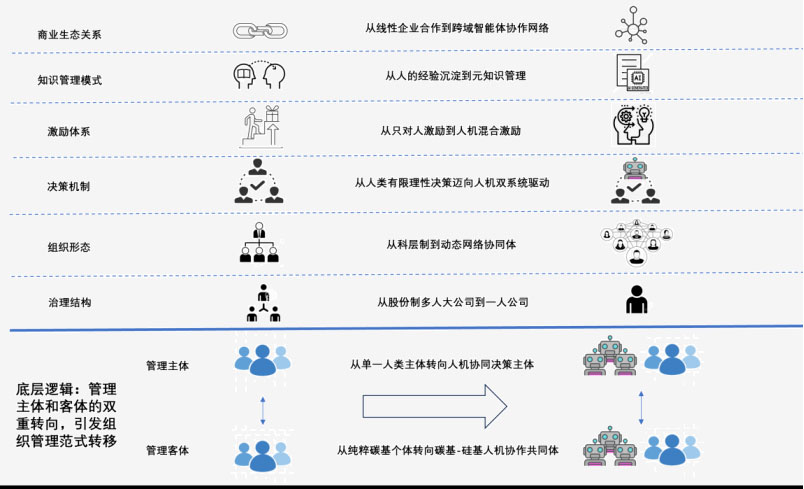

与传统的人类驱动型组织(HCO)相比,ACO将发生两大根本性转变:

(1) 管理主体层面:从“单一人类决策”模式转向“人机协同决策”架构。

(2) 管理客体维度:从“纯碳基个体”扩展为“碳基-硅基协作共同体”。

这意味着,人类与智能体不再局限于主客体的单一角色。两者既可作为管理主体参与决策,也能作为管理客体接受指挥。这种双重转向并非简单的概念延伸,而是将引发组织管理体系的系统性革新与重构,其深远变革体现在以下六个关键维度。

AI正在瓦解传统组织的固化形态,催生具备”弹性适配、动态协同”特征的新型组织。这种进化体现在三个维度:

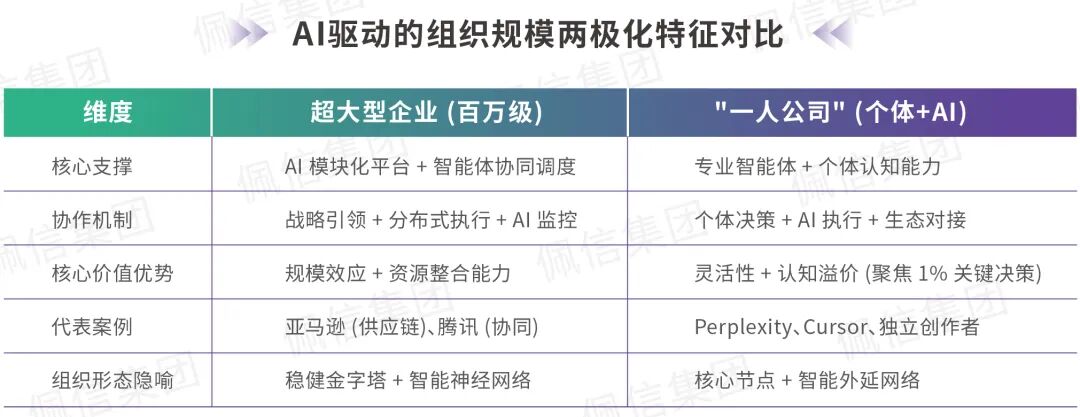

规模两极化:AI同时支撑超大型企业的高效协作与”一人公司“创业模式。亚马逊通过供应链算法优化,支撑全球百万级员工的协同效率;而AI搜索公司Perplexity估值超140亿美元,员工不足300人,依托AI实现”小团队高价值“。

好莱坞模式兴起:传统的科层制被”任务市场+AI匹配“驱动的网状团队取代。京东通过线上任务管理平台,将”工作”拆解为”任务”,实现全公司任务与人才的多对多匹配。正如”通往AGI之路”社区的300多位AI爱好者,基于飞书平台30天内共创出播放量超20万的首届AI春晚。

边界液态化:组织边界从”部门墙”转变为”知识流“。某电视互联网平台引入AI智能体后,海报制作流程从”运营-设计-审核”的链式协作,转变为智能体自动完成全流程,人类仅需输入知识。这种架构使智能体具备按需组合能力,实现”需要时即连接,完成后即离散“的液态特征。

开展赋能导向的组织变革

激发员工创新活力

当前,不少企业员工已主动使用外部智能体提升效率,学习意愿强烈。然而,一旦企业计划正式引入智能体,员工往往担心岗位被取代。这种忧虑可能成为推广智能体应用的主要障碍。

组织变革权威学者约翰·科特(John Kotter)指出:成功变革离不开清晰且有利于员工的愿景。因此,企业转向智能体驱动的模式时,必须让员工明确感受到 “三点核心价值”:

①竞争力提升:人机协作将显著增强组织实力。

人机协作呈现四大模式:AI主导(标准化任务)、人机协作(半结构化任务)、人类主导(战略/创意决策)、人机交互(动态适应场景)。未来的竞争力将取决于人机协同密度与流程进化速度。

②体验优化:智能体承担重复性任务,员工的工作更轻松、更有成就感。

③能力跃升:员工将从“执行者”升级为智能体的管理者与领导者。

这种“赋能”导向的转型,可缓解员工焦虑,并激发创新活力。未来,每位员工都有望成为“智能体主管”。对此,佩信集团建议企业应该做如下行动:

- 系统培训:教授任务分配、流程优化、绩效评估等智能体管理技能。

- 协作氛围:营造开放环境,鼓励员工借助智能体探索新业务模式与创新方案。

- 知识共享:建立激励机制,鼓励员工分享专业经验,让个人知识成为智能体构建的关键资源。

通过以上举措,企业可充分激发员工积极性与创造力,凝聚创新合力,确保在智能时代持续进化与领先,形成领导力范式转移——从”交响指挥”到”爵士即兴”。传统CEO像交响乐指挥严格控场,而AI时代需要”爵士领导力”(引用BCG原文《Leading in the AI Era》)。

制定差异化转型路径

匹配企业发展特性

智能化转型并无通用方案。行业属性、业务模式、市场环境与技术场景各不相同,企业规模、技术储备、品牌影响力、组织结构与文化亦千差万别。启动转型时,企业必须审视行业特点与自身实际,权衡利弊,选择与发展节奏相符的路径,而非盲目追求理论上的“最优解”。

1. 在位企业智变:循序渐进,降低颠覆风险

在位企业拥有庞大而复杂的组织架构与业务流程,是行业中的既得利益者。对这类企业而言,稳健比激进更重要。引入智能体技术宜从局部试点着手:

- 小范围落地:选择非核心流程或单一项目试水,如人力资源招聘、SSC自动化等。

- 积累经验:通过试点了解智能体在实际场景中的效果与难点。

- 逐步扩展:将智能体应用延伸至更多环节,稳步建立人机协作模式。

- 实施过程中,需同步推进员工培训与流程优化。

- 为不同岗位制定定制化培训计划,提升协同技能。

- 梳理业务流程,消除智能体与旧流程的不匹配,确保技术顺畅融入。

2. 新兴企业突围:精准选轨,实现单点突破

新兴公司轻装上阵,组织灵活、思维创新,历史包袱少,更易迅速应用智能体技术。关键在于精准定位高潜力赛道,集中资源打造爆点产品或服务:

- 聚焦破坏性场景:如智能员工培训系统、智能员工体验辅助等。

- 快速迭代:紧密跟踪用户反馈,持续优化功能与性能。

- 塑造差异化品牌:在细分领域建立壁垒,与大型企业形成互补或合作。

通过单点突破,新兴企业可在智能体浪潮中迅速崭露头角,占据市场先机,形成独特影响力。

我们正在经历的不仅是一场技术革命,更是一次与时间赛跑的组织基因重组范式。当AI将知识封装为可自由流动、无限重构的”液态金属”,组织的形态、能力与灵魂都在一场加速的淬炼中重塑。

以下为报告正文节选: